最近这阵子,国际经济政策的角力、学术圈的离谱事儿,还有咱们身边的经济变化,凑在一起挺热闹。

美联储那边,特朗普带着人去查账施压降息,鲍威尔硬是不接招;

武大一篇论文说北宋就有离婚法,把历史都给改了;

再看国际贸易,中国的手机出口份额降了,印度越南上来了,外资也没以前多了。

这些事儿看着不搭界,其实都藏着些值得琢磨的门道。

美联储的“硬刚”:利率不降,博弈不停

美联储最近一次议息会议,又把降息的事儿搁一边了。

联邦利率还维持在4.25%到4.5%之间,这让特朗普挺窝火——他之前可是带着人直接去美联储查账,当场放话“再不降就接着查”,结果鲍威尔压根没给面子。

鲍威尔的理由说得挺明白:核心PCE(个人消费支出价格指数)还在2.7%,比预期高,说明通胀压力没完全退;失业率在4%到4.2%之间,还算稳定;

企业投资也还有韧性。他明说,9月之前别想有降息的准信,甚至点出美联储票委里有两位投了反对票,暗指这俩人是帮着特朗普的,“谁想降息,自己出来说清楚理由”。

这一来一回,美元指数就跟“鸳鸯锅”似的,一边是特朗普搞的高关税,一边是鲍威尔扛着的高利率,来回翻腾。

今年想靠美元指数稳当赚钱?怕是没那么容易,还得盯着这俩人的拉扯。

学术不端的“平行时空”:一篇论文闹的笑话

这边经济博弈正酣,学术圈也出了个离谱事儿。

武汉大学有位杨同学,论文里说我国早在1049年就有了离婚法。

这年份可不是随便说的——1049年是北宋皇祐元年,那会儿宋仁宗在位,辽国正准备打西夏,包拯还在当官,整个社会说到底还是人治为主,哪来的“离婚法”?

就算看同时期的英国,也还在从习惯法往普通法转,根本没这概念。

这论文简直像编了个“平行时空”的故事。

更让人不解的是,这种明显违背历史的内容,居然能出现在学术研究里。要知道,司马光后来编《资治通鉴》,啥重要史料都往里塞,偏偏漏了这“离婚法”?

说难听点,这哪是做研究,更像是瞎编。

百年武大在法学领域原本有点分量,出了这么档子事,实在说不过去。

学术讲究的是严谨,要是连基本的史实都不顾,不光砸了学校的牌子,更让大家对学术诚信犯嘀咕——连学生都这么糊弄,以后谁还信这些研究?

产业链在搬家,我们该咋看?

再说说国际贸易的变化。

以前中国在全球供应链里占大头,就拿对美出口手机来说,咱们曾占61%,现在掉到25%了;反倒是印度占了44%,越南30%,排到了前面。

有人不服气,觉得印度越南的劳动者素质、基础设施、技术管理都不行,凭啥抢生意?其实这想法有点本末倒置。

当年中国也是从“衬衣换飞机”一步步起来的,靠的就是全球产业链转移的红利——有需求、有技术转移,慢慢就啥都学会了。

现在印度越南也是这个路数:越南2024年出口总额4055亿美元,光对美国就1196亿,这对他们来说是“破天的富贵”;

最近还敲定了7000亿美元的半导体封装产业链,2026年底就要投产。

更值得注意的是外资的情况。2024年我国直接利用外资8262亿美元,同比降了27%,是2016年以来最低;

今年上半年降得更厉害,制造业直接少了1090亿美元,同比降23%。要知道,外资企业一直是咱们出口的主力,不少外汇储备都靠他们。

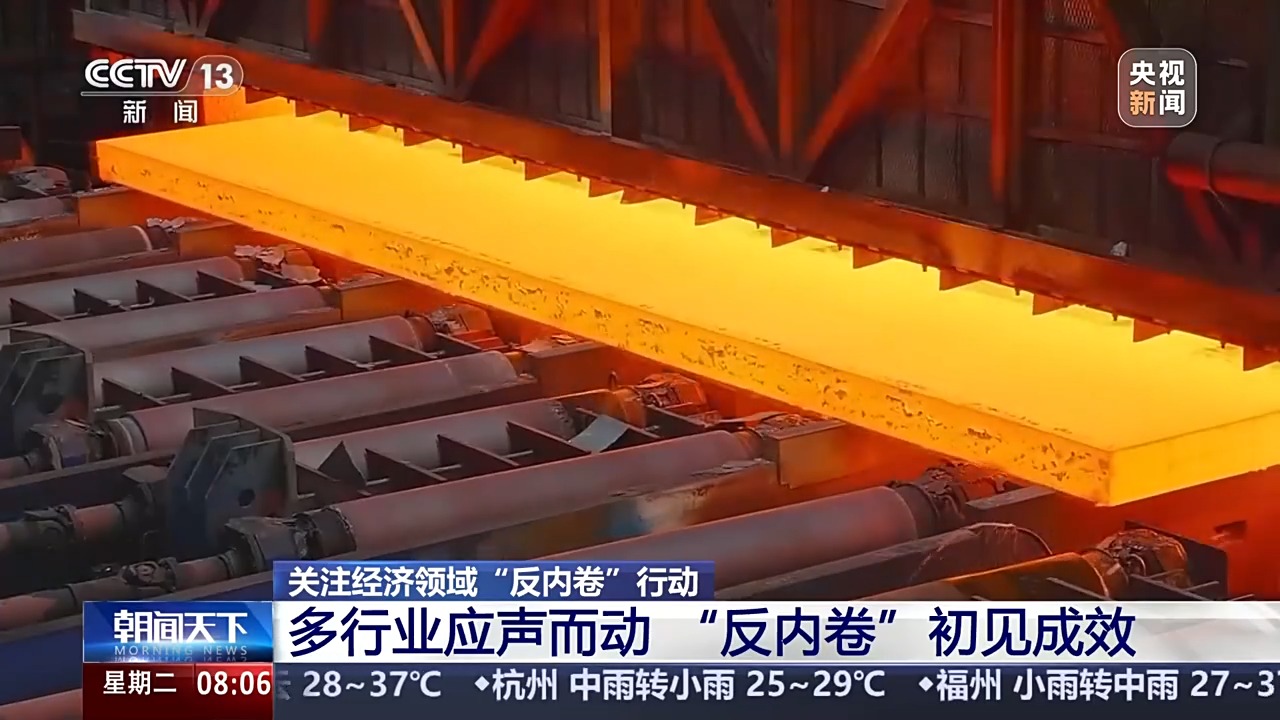

为啥现在要提“反内卷”?因为产能和需求不匹配了。

需求端跑到别的地方去了,这边还在拼低价、压成本,结果就是PPI(生产价格指数)和CPI(居民消费价格指数)都上不去,谁也赚不到钱,压榨劳动力更没必要。

说到底,谁能买东西、谁是消费国,谁才有话语权。

要让大家敢花钱、愿生孩子,得有个好环境:法治规范、尊重市场。可现在呢?年轻人不少选择“低欲望”,不是看透了,更多是无奈。

就说生育补贴,一年3600块给三年,这点钱想让年轻人多生孩子,不太现实。更麻烦的是,财政税收还在降,钱从哪来?

总不能靠查几个寺庙和尚填窟窿。

最近说8月8号后,买国债、地方债要收6%增值税,就算主要针对机构,个人通过机构买也得算成本,这说明财税压力真不小。

一个社会好不好,看大家活得轻松不轻松。

要是想看书都能被人拍照诬告,处理冤案比冤枉人还难;要是学术不端的人还能保研读博,那谁还愿意守规矩?

边沁在《道德与立法原理导论》里说过,有害的行动,会因为动机恶劣而更糟。像那位杨同学的事儿,不光坑了同学,更伤了大家对法治和学术的信任。

不管是美联储的博弈,还是身边的经济变化,说到底,得有个让人踏实的环境。规矩立得住,大家才敢拼、敢闯,日子才能真的好起来。

来源丨今日头条【版权归原作者所有,如有侵权请联系作者删除】

![全站LOGO右侧VIP广告[2017-01-27 00:33:01]

全站LOGO右侧VIP广告[2017-01-27 00:33:01]](/Upload/1487941381.jpg)